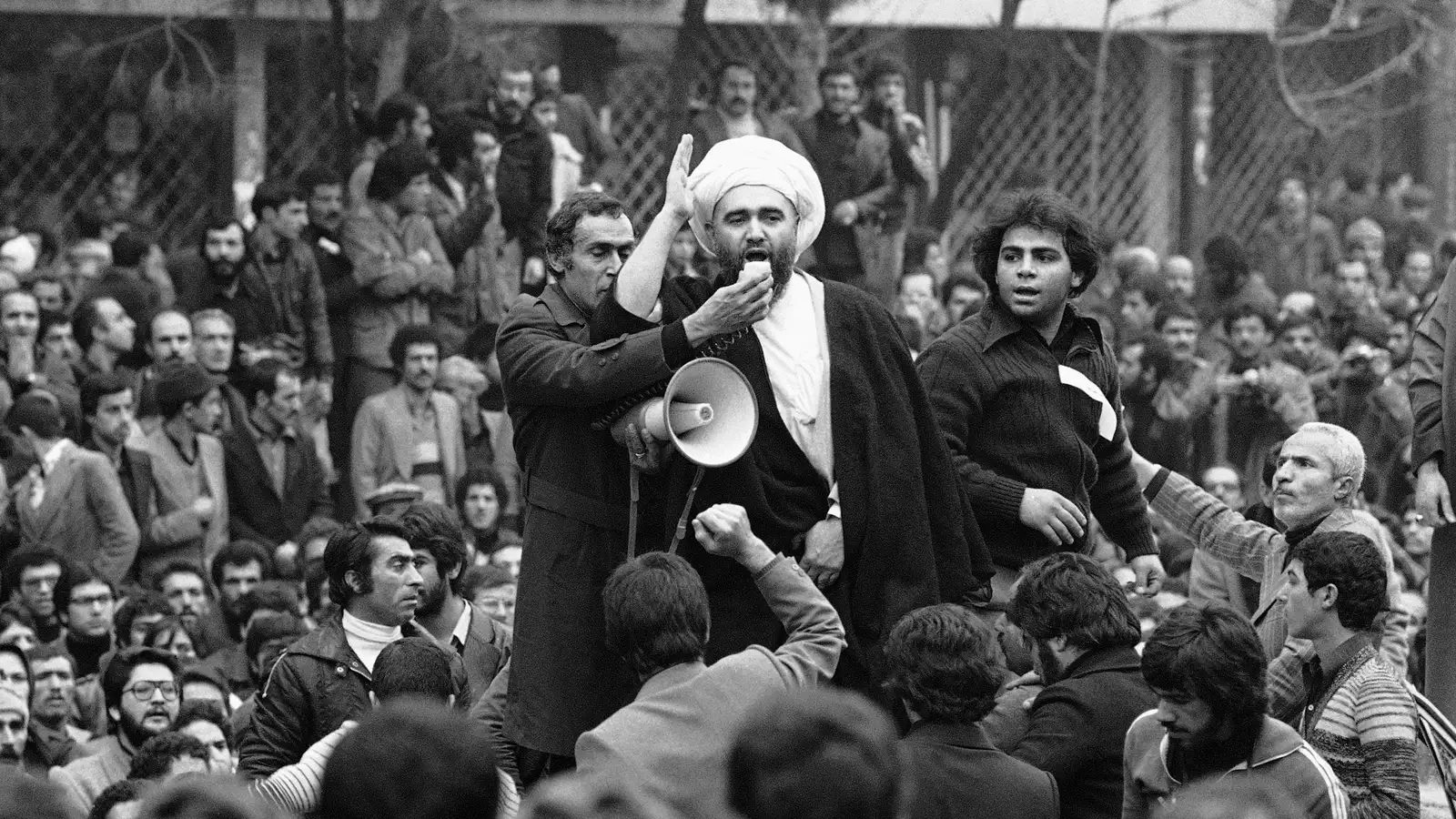

جمہوریت اور اسلامی انقلاب

تعارف:

اس مضمون میں ہم نے جمہوری نظام سا کی مابعد الطبیعات، اخلاقیات، اداروں اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آغاز یونان سے کیا گیا ہے جو مغربی تہذیب کا اولین گہوارا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یونانی مفکرین (افلاطون، ارسطو) جمہوریت کو کن بنیادوں پر رد کرتے تھے۔ ان کے بعد کلاسیکی مفکرین کا ذکر ہے جس میں ہم نے (جان اسٹوراٹ مل اور روسو) کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مفکرین کن بنیادوں پر جمہوریت کا اثبات کرتے ہیں۔ بنیادی جمہوری اداروں (رائے دہندگی، نمایندگی، بیوروکریسی) وغیرہ کا تجزیہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ادارے انسان کے نفس میں کس قسم کے تغیر کا باعث بنتے ہیں۔ جمہوری عمل اور کلاسیکی مفکرین کے نظریہ میں تضاد کو واضح کرتے ہوئے، اثباتی سیاسی مفکرین کے فکر کا جائزہ لیا ہے۔ آخر میں ایک عمومی اسلامی تنقید پر یہ بحث ختم ہوتی ہے۔

جمہوریت اور یونان:

جمہوریت کے بارے میں ہمیں مغربی تہذیب میں سب سے پہلی بحث یونانیوں کے یاہں ملتی ہے۔ یونانی مکفرین افلاطون وارسطو جمہوریت کے خلاف تھے۔ وہ جمہوریت کو جن بنیادوں پر رد کرتے تھے وہ یہ تھیں کہ جمہوری آورشیں ان مستقل اقدار سے لگا نہیں کھاتیں جو انہوںنے اپنے فلسفوں میں متعین کی تھیں۔ ان کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں مثلاً افلاطون نے نظریہ امثال (Theory of forms) کے ذریعے یہ بایا ہے کہ عالم بالا میں ایسی اشیاء اور حقائق پائے جتے ہیں (جن کو وہ Formکہتا ہے) جو غیرمتبدل اور اصل الحقائق ہیں اور دنیا میں ہمیں نظر آنے والی اشیاء میں اصل حقائق کا مدہم سائلیں ہین۔ یہ اصل حقائق ہیں جن تک رسائی حاصل کرکے فلسفی فطرت کی تہہ تک پہنچتا ہے اورجہل کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ حقائق اشیاء کو جس طرح سے کہ وہ ہیں دیکھ سکت اہے۔ ان اصل حقائق تک ہر شخص کو پروان چڑھا سکتے ہیں اور ایک خاص قسم کی صلاحیت بہم پہنچا سکتے ہیں وہی ان حقائق تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ افلاطون کی اس مابعدالطبیعات اور نظریہ علم کا اس کے نظریہ اخلاق پر گہرا اور لازمی اثر پڑا۔ مثلاً عدل کیا ہے؟ اس کے جاننے کے لیے ہمیں عدل کی (Form) جو عالم بالا میں موجود ہے اور جو مکمل اور غیرمتبدل ہے اس تک رسائی حاصل کرنا ہوگی اور اسی کے مطابق پھر ہمج یہ فیصلہ کرسکیں گے کہ اس دنیا میں اس دنیا میں پائی جانے والی اشیاء یا ہونے والے عمل میں عدل کا عنصر کتنا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ کام ہر کس وناکس کے بس کا نہیں ہے بلکہ فلسفی ہی یہ کام انجام دے سکتا ہے اسی لیے افلاطون اپنی ریاست کی زمام کار فلسفیوں کے ہاتھ میں تھما نے کی بات کرت اہے جو انسانیت کو غیرمتعدل اور کلی اقدار کے مطابق گامزن منزل کریں گے۔ اسی سے ہم کچھ اس کا اندازہ کرسکتے ہیں کہ افلاطون جمہوریت کو کن بنیادوں پر رد کرتا ہے۔ چونکہ جمہوریت عام آدمی کے اقتدار کا نام ہے اور وہ اصل حقائق تک رسائی نہیں رکھتا بلکہ اکثر اپنی جمہوریت میں اخلاقیات اور اقدار کا زوال ہے اور اس بالآخر وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں اسی طرح چونکہ حکمران ہر دم بلدتی عوامی رائے کے سامنے بے بس اور مجبور اس کو اپنے فیصلے میں جگہ دینے کے پابند ہوتے ہیں اس لیے آہستہ آہست وہ بھی اقدار کی جگہ ذاتی خواہشات کو جگہ دینا شروع کردیتے ہیں سیاست جادہ حق سے ہٹ جاتی ہے۔

ارسطو جمہوریت کو رد کرنے کی مندرجہ ذیل وجوہات بیان کرتا ہے۔

1 ارسطو کے خیال میں اکثریت قطعی فیصلے معاملے میں گومگو رہتی ہے اس لیے عدل اجتماعی ناممکن ہوجاتا ہے۔

2۔ سیاسی طور پر جمہوریت عدم استحکام کو کہتے ہیں۔

3۔ جمہوریت کے نتیجہ میں بے راہ روی کو فروغ ملتا ہے۔

4۔ اکثریت پرستی اور عمومی بے راہ روی کو فروغ ہے

5۔ چند افراد کا اقتدار پر قابض ہونا۔

6۔ حقیر لذات کی جستجو کو فروغ ملتا ہے۔

7۔ حقیقی اخلاقی اور اجتماعی مقاصد فوت ہوجاتی ہیں۔

اس مختصر سے جائزے سے یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ یونانی مفکرین اخلاقی اور اقداری بنیادوں پر جمہوریت کو رد کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں جمہوریت کے نتیجے میں جو کردار فروغ پاتا ہے وہ وہ کردار ہے جو کردار مطلوب نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان مفکرین کے یہاںمستقل اور غیرمستقل آورشوں کا اثبات ہے جو ان کی مابعدالطبیعات علم اور اخلاقیات سے متعین ہوتی ہے۔ جمہوریت کو اس بحث میں اس اہم نکتہ کو ایک اہم موڑ پر پھر اٹھائیں گے۔

کلاسیکی مفکرین:

جمہوریت کے ضمن میں یونانی مفکرین کے بعد ان مفکرین کا تذکرہ آتا ہے جنہیں ہم کلاسیکی مفکرین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جن میں ہم روسو اور مل کولیں گے۔ یہ کلاسیکی مفکرین یونانی مفکرین کے ساتھ ایک لحاظ سے مماثلت رکھتے ہیں اور ایک لحاظ سے ان کی رائے یونانی مفکرین اور کلاسیکی جمہوریت پر بحث اور گفتگو کو اخلاقی، اقداری مباحث کے سیاق وسباق میں کرتے ہیں جبکہ اختلاف اس امر میں ہے کہ یونانی کہتے تھے کہ جمہوریت جو کردار پیدا کرتی ہے اس میں مطلوب خصوصیات کے ذریعہ سے مطلوب اقداری تبدیلیاں اور مطلوب کردار پیدا ہوسکتا ہے۔

سیاسی تصورات کی بنیاد انسان کے نفس کے بارے میں تصورات اور معاشرے کے بارے میں تصورات نیز مقصد زندگی کے بارے میں تصورات ہوتے ہیں۔ کسی بھی مفکر کے سیاسی نظریہ کو سمجھنے کے لیے اس کے تصور انسان اور معاشرہ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔

روسو کے نزدیک انسان بنیادی طور پر خیر کی طرف مائل ہے اور اگر وہ اپنے دل کی صاف وشفاف روشنی کا اتباع کرے تو وہ جادہ حق سے ہٹ نہیں سکتا۔ روسو کی ”فطری حالت” جو اس کے ideal فر دکی تصویر ہے، میںانسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری خود اس کی اپنی ذات ہے، وہ جبلت اور فطری روشنی کی رہنمائی میں چلتا ہے، عقل ودلیل سے اسے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ وہ دل اور جبلت سے رہنمائی لیتا ہے اور اس کی تصویر Enlightenment کے Sophisticated شخص کی نہیں ہے بلکہ وہ سادہ اور جنگلی (Ssvage Noble) ٹائپ کا شخص ہے۔ اب ہوتا ہے یہ ہے کہ تہذیب وتمدن اور علم وعقل کی فراوانی اس شخص کو Corrupt کردیتی ہے اور وہ اپنی اس سادگی اور جبلی زندگی سے کوسوں دور ہوجاتا ہے۔ روسو کہتا ہے کہ اب اس فطری حالت کو جوں کا توں حاصل کرنا تو ناممکن ہے لیکن اس کی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مشابہت حاصل کرنے کے امکانات ہیں وہ بروئے کار لانے چاہئیں۔ روسو اس کا جو طریقہ بتاتا ہے وہ مغربی طرز فکر میں رومانوی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے مطابق انسان کو اپنی آزادی کے حصول اور حالت فطری کی صاف وشفاف زندگی کی ممکنہ مطابقت کے لیے اپنے آپ کو ایک برتر ہستی جس کو وہ ارادہ اجتماعی کہتا ہے میں ضم کردیتا ہے۔ اسی انضمام کے نتیجہ میں وہ اپنی اصلی شخصیت کو کسی نہ کسی حد تک دوبارہ پاسکتا ہے ور اسی صورت میں حقیقی معنوں میں آزاد اور اپنی ہستی کا تشکیل کنندہ قرار پاسکتا ہے۔ روسو کے ارادہ اجتماعی کی مندرجہ ذیل خصوصیات سامنے آتی ہیں۔

1۔ یہ ارادہ اجتماعی مستقل ہے۔

2۔ یہ ارادہ اجتماعی غیرمعتدل ہے۔

3۔ یہ ارادہ خالص ہے۔

4۔ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

5۔ اس ارادہ اجتماعی کے اتباع کے نتیجہ میں انسان اپنی اصل فطرت کے قریب ہوجاتا ہے اور حقیقی معنوں میں آزاد اور اپنی تقدیر کو آپ متعین کرنے والا بن جاتا ہے۔ (بحیثیت انسان)

روسو کے مطابق معاشرہ کی تنظیم کی بنیاد معاہدہ عمرانی ہے۔ معاہدہ عمرانی میں داخل ہونے کا مقصد ارادہ اجتماعی کی آگاہی اور اس کا اتباع اور اس کے نتیجہ میں انسان کا بحیثیت انسان آزاد ہوتا ہے۔ روسو چھوٹی ریاستوں میں ارادہ اجتماعی کے اظہار کا ذریعہ جمہوریت کو بتاتا ہے اور وہ اس کا ideal بھی ہے۔ وہ ارادہ اجتماعی اور اکثریت کی رائے میں فرق کرتا ہے۔ وہ ایک مثال قانون ساز کا قائل نظرآتا ہے جو لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرسکے کہ ارادہ اجتماعی اس وقت ہے۔ اس سلسلہ میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دیتا ہے۔ لیکن روسو جمہوریت کو ارادہ اجتماعی کے اظہار کا ناگزیز طریقہ نہیں بتاتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بادشاہت اور طبقہ علیا کی حکومت کے ذریعہ بھی اجتماعی ارادہ کا اظہار ہوسکتا ہے لیکن اس کا آئیڈیل بہرحال جمہوریت ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت کے بغیر بالآخر ریاست چل نہ سکے گی اور عوام انتشار اور تفرقہ کا شکار ہوجائیں گے۔ اس مختصر تجزیے کے مطابق مندرجہ ذیل نتیجہ نکلتا ہے۔

1۔ روسو انسان کی علیحدگی، الوہیت اور آزادی کا قائل ہے۔

2۔ حقیقی آزادی کا حصول ارادہ اجتماعی کے اتباع سے ممکن ہے۔

3۔ ارادہ اجتماعی کا اظہار مثالی مقنن پر ہوتا ہے جمہوریت میں مثالی مقنن کی نشوونما کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔

جان اسٹوراٹ مل برطانیہ کی مشہور سیاسی، معاشی، فلسفیانہ تحریک ”افادیت” (utilitarianism) سے تعلق رکھتا ہے جس نے افادی نقطہ نظر کو ایک خاص نوع سے ترقی دی اور اس کو حقوق کے خاص تصورات کے ساتھ منسلک کیا نیز انسان کا ایک خاص تصور پیش کیا ہے۔

مل کے تصورات انسان کی بحث کا سراغ افادی نقطہ کی مشہور بحث کے ساتھ منسلک ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ افادیت (utilitarianism) انسان کا ہدف ”لذت” کے زیاہ سے زیادہ حصول کو قرار دیتی ہے۔ اب اس فلسفہ کی اندرونی منطق کے مطابق مختلف قسم کی لذات میں جو فرق کیا جاسکتا ہے کہ وہ مقدار اور شدت کے لحاظ سے ہی ہوسکتا ہے۔ یعنی اس فلسفہ کے مطابق دو مختلف لذتوں میں کیفیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا یا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کلاسیکی افادی نقطہ نظر ہے جس کے حامی ہیشھم اور جیمس مل ہیں۔

جان اسٹورات مل نے جو اسی فلسفہ سے تعلق رکھتا ہے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ لذات کے درمیان کیفیاتی فرق پایاجاتا ہے۔ مثلاً موسیقی سے حاصل شدہ لذت کو شراب سے حاصل کردہ لذت کے مقابلے میں مغرب میں عام طور پر کیفیت پر ارفع سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جان مل نے مختلف لذات میں جو کیفیاتی فرق کیا اس کی کلاسیکی افادی نقطہ نظر سے توجیہ پیش نہیں کی جاسکتی اس لیے مل کو اس نقطہ نظر سے توجیہہ پیش نہیں کی جاسکتی اس لیے مل کو اس توجیہ کے لیے دوسرے تصور انسان شامل ہے، گوکہ اس کی کتابوں میں اس کا واضح اظہار اور اقرار نہیں ملتا کہ اس نے لذات میں کیفیاتی فرق کے لیے افادی نقطہ نظر سے ہٹ کر کوئی کسوٹی قائم کی ہے۔

آئیے اس تمہید کے بعد یہ دیکھیں کہ جان اسٹوراٹ مل کا تصورانسان کیا ہے۔ اس بات کی دلیل کے لیے جان ملک نے لذت کے درمیان کیفیتی فرق کے لیے افادی نقطہ نظر کے علاوہ اور کسی کسوٹی کو اپنا لیا ہے اس کا مشہور جملہ کافی ہے۔ جس میں وہ کہتا ہے کہ :

غیرمطمئن سور سے بہتر ہے اور یہ کہ غیرمطمئن سقراط ابلہ سے بہتر ہے۔ اسی طرح وہ ہیشم پر تنقید کرتے ہوئے اس کے ناقص تصور انسان کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔

جان مل کا تصور ارسطو سے ماخوذ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”انسان کا مقصود یہ ہے کہ اس کی مختلف قوتوں اور استعداد کی مجموعی اور ہم آہنگانہ ترقی ہوسکے۔” اس کی مختلف تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسانی فطرت کی ترقی اور اس کی اصلاح کو بہت مبذول کرواتا ہے۔ مندرجہ بالا ارشادات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مل کا تصور انسان انفرادیت کے اثبات اور اس کی قوتوں کی ہم آہنگانہ تربیت وترقی کو محیط ہے۔

اس کے بعد مل کے معاشرتی تصورات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ افادی فلسفہ میں جیسا کہ معلوم ہوچکا ہے معاہدہ عمرانی کا انکار کیا جاتا ہے اور معاشرے کی بنیاد پر افادیت کے نقطہ نظر پر رکھی جاتی ہے۔ کلاسیکی افادی فلسفہ میں صرف افادیت ہی معاشرے کی بنیاد پر نیز کلاسیکی افادی فلسفہ حقوق کی بحث کو فضولیات کہہ کر رد کردیتا ہے۔ لیکن جان مل نے کلاسیکی افادی فلسفہ میں جو اہم اضافے کے ہیں اس میں انفرادی آزادی اور حقوق پر بطور خاص زور دینا شامل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم انفرادی آزادی اور حقوق کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے تو افادیت (Utility) کا ضامن نظام بالآخر محفوظ نہیں رہ سکے گا اور تہس نہس ہوجائے گا۔ جب افادیت کا محافظ نطام ہی تہس نہس ہوجائے گا تو مفاد عامہ کا تذکرہ چہ معنی دارد؟ جان مل نے اپنی کتابوں ”آزادی” اور ”افادیت” میں اس بحث کو خاص طور پر لیا ہے اور اہم نکات کی وضاحت کی ہے۔ اس کے خیال میں فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے اسے اپنے نظریات خیروشر کسی شخص پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے وہ آزادی نامی کتاب میںلکھتا ہے:

”معاشرہ کو فرد کی آزادی میں اس وقت تک مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب تک کسی فرد یا معاشرہ کے مفادات کو لامحدود اور معین خطرہ لاحق نہ ہو۔”

آزادی کے بارے میں مل کی یہ بحث مل کے حکومت کے بارے میں نقطہ نظر کو متعین کرنے اورسمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ مل جمہوریت کو بہترین طرز حکومت قرار دیتا ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ہر معاشرے کے لیے جمہوریت قابل عمل طرز حکومت نہیں ہے بلکہ وہ معاشروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

مہذب معاشرے وہ معاشرے ہیں جو آزادی اور حقوق کے تصورات کو قبول کرکے ان اقدار کو اپنی تہذیب وثقافت کا حصہ بنا لیتے ہیں جبکہ غیرمہذب معاشرے وہ معاشرے ہیں جو مغربی تہذیب وثقافت وآزادی ومساوات سے ناآشنا اور معاند ہیں۔ ایسے معاشروں میں جمہوریت اس وقت تک قابل عمل نہیں جب تک تعلیم اور دیگر ذرائع سے ان معاشروں کو مہذب معاشروں کی سطح پر نہ پہنچادیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود جمہوری عمل میں شرکت کے نتیجہ میں جمہوری اقدار کو فروغ حاصل ہوتا ہے جن میں سے کچھ یہ ہیں:

1۔ شہری اوصاف کا فروغ۔

2۔ اپنی ذاتی زندگی کو پلک زندگی کے ماتحت لانا۔

3۔ ہر انسان اپنا حکمراں خود ہوگا۔

ان اوصاف کے فروغ کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں۔

1۔ سیاسی تربیت

2۔ مساوات

مل نے اس بات پر باربار زور دیا ہے کہ جدید معاشرہ مساوات کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ مل یہ بھی کہتاہے کہ جمہوریت راست (Direct Participatory democerey) صرف چھوٹے قصبوں اور شہروں کے لیے ہی قابل عمل ہے اس لیے بڑے علاقوں میں نمایندگی (participation) کی بنیاد پر جمہوری عمل کو چلایا جائے گا۔

لیکن جمہوریت کے بارے میں ان خیالات کے ساتھ وہ اس بارے میں خدشات بھی رکھتا ہے مثلاً اکثریت کی آمریت کے خطرہ کے سدباب کے لیے اور اقلیت کے مفادات کے تحفظ کے لیے تناسب نمایندگی کا تصور دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ تعلیم کی اہمیت پر خاص طور پر زور دیتا ہے جس کے ذریعہ انفرادی آزادی کے تصور کو ہر فرد کے ذہن میں راسخ کردیاجا ئے اور اس سلسلہ میں مذہب، نسل اور دوسرے تعصبات کو راہ نہ دی جائے۔

اس کے ساتھ ساتھ مل فلاح عامہ کے تصور اور فلاحی ریاست کے تصور کو بطور خاص جگہ دیتا ہے اور اس سلسلہ میں ریاست کے محدود کنٹرول کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ دراصل مل کے نزدیک آزادی کا مفہوم صرف بیرونی موانع سے آزادی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اس نے آزادی کو اس حیثیت سے بھی اہم سمجھا کہ وہ انسان کی بحیثیت انسان ہم آہنگانہ ترقی کے لیے بھی ضروری اور لازمی ہے اور یہ مفاد عامہ کا تقاضا بھی ہے۔ اس لیے یہ نتیجہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مل کے نزدیک یہ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ انسان کی زیادہ سے زیادہ ترقی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔

اس تمام بحث سے مندرجہ ذیل نتائج نکالے جاسکتے ہیں۔

روسو اور مل کے نظریات کی تشریح سے بات یہ واضح ہوجاتی ہے کہ جمہوریت شخص ایک سیاسی آلہ کار (Pcolitical Instrument) نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی کے نفاذ کا طریقہ ہے۔ یہ نظام لبرلزم ہے اور تاریخ نے نظام زندگی کا طریقہ ہے۔یہ نظام لبرلزم ہے اور تاریخ نے ثابت کردیا کہ جمہوریت کے ذریعہ صرف ایک لبرل معاشرہ اور لبرل ریاست ہی قائم ہوسکتی ہے۔ کوئی دوسرا نظام جمہوریت کی بنیاد پر نہ قائم کیا جاسکتا ہے اور نہ قائم رکھا جاسکتا ہے۔

لبرلزم ایک مکمل تہذیب ہے۔ اس کا بنیادی عقیدہ انسان پرستی ہے۔ اس عقیدہ کے فروغ کے لیے وہ جس اخلاقیات کی تعلیم دیتی ہے اس کے مرکزی اقدار آزادی اور مساوات ہیں۔ وہ ایسا انسانی کردار تعمیر کرنا چاہتی ہے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کو ذات کی ارتقاء کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ لبرلزم کا قائل فرد اپنے آپ کو دنیا میں تنہا سمجھتا ہے اور اپنی خواہشات کو جانچنے کے لیے خود کو خیر اور شر کے پیمانے پر متعین کرے اور اپنی خواہشات کی جس طرح چاہے تسکین حاصل کرے۔ لبرل معاشرہ ایسے تنہا اور خودکفیل افراد کا مجموعہ ہیں جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ خواہشات کی تکمیل ہے لبرل معاشرہ ہر خواہشات کی یکساں اہمیت اور قدر کا اصولاً اقرار کرتا ہے لہٰذا خواہشات کی ترجیحی ترتیب محض کثرت رائے اور حرام کے کسی مستقل پیمانہ کو اصولاً قبول نہیں کرسکتا۔

جمہوریت وہ ذریعہ ہے جس سے ایسے افراد تنہا رکھے جاتے ہیں جو:

1۔ خود غرض ہوں۔ اپنے آپ کو یکا وتنہا محسوس کریں۔

2۔ اپنے آپ کو اس بات کا مکلف سمجھیں کہ معیار خیروشر متعین کرسکتے ہیں خودکسی دوسرے کو یہ معیارات متعین کرنے کا حق نہیں۔

3۔ تمام انسانوں کو تنہا اور خیر اور شر متعین کرنے کا مکلف سمجھیں۔

4۔ نفس کی پرستش کے قائل ہوں اور تمام خواہشات کی تکمیل کو اسی نفس پرستی کاد رجہ سمجھیں۔

5۔نکات اسے 4 کی اختصار سے بیان کرنا ہوتو کہاجاسکتا ہے کہ لبرل شخصیت آزادی کو اہم ترین گرداننے والی شخصیت ہوتی ہے۔

ایسی شخصیت کی تعمیر کے لیے جمہوری نظام میں جو ادارتی صف بندی کی جاتی ہے اس کی ذیل میں گفتگو کی گئی ہے۔

جمہوریت کے ادارے:

اب ہم جمہوریت کے اداروں پر گفتگو کریں گے اور تجزیہ کے ذریعے ان کے عمل کی وضاحت کرکے ان کی روح کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔

رائے دہندگی:

جمہوریت کا بہت اہم ادارہ ہے جو جمہوری مابعدالطبیعات اور اخلاقیات کا عکاس ہے۔ رائے دہندگی کا تعلق انسان کی حاکمیت سے اور اس کی آزادی سے ہے۔ ہر انسان اپنی تقدیر بنانے، اپنے فیصلے کرنے میں خودمختار تصور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ معاشرہ کی تشکیل کے لیے مختلف الخیال آزاد اور خودمختار افراد کے درمیان رہن سہن کا قابل عمل فارمولا تشکیل دینا ہوتا ہے اس لیے ہر حاکم اور خودمختار فرد کی رائے مانگی جاتی ہے اور اکثریت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اقلیت کے مفادات کے تحفظ کے لیے حقوق کا سارا معاملہ موجود ہے۔ جب انسان حق رائے دہی کا استعمال کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس حق کی اس طرح استعمال کیا جائے جس سے اس کے مفادات کا زیادہ سے زیادہ تحفظ ہوسکے۔ اسی سارے عمل کے مندرجہ ذیل نتائج نکلتے ہیں:

1۔ ہر شخص شروع سے ہی الگ اورتنہا تصور کیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی لحاظ سے دیکھنے لگتا ہے۔

2۔ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کو اولین اہمیت دینے لگتا ہے اور جس طرح یہ عمل بڑھتا چلا جاتا ہے وہ شخص اپنے مفادات کو زیادہ اہمیت دیتا چلا جاتا ہے۔

3۔ حق رائے دہی کا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اجتماع کی بناء محبت کے بجائے اغراض سے متصادم ہیں وہ میرا حریف اور جس شخص کے اغراض میرے اغراض سے لگا کھاتے ہیں وہ میرا حلیف ہے۔

4۔ معاملات میں جمہوریت کا تصور ہر شخص کی رائے کو برابر اہمیت دی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں شرابی، زانی، نمازی ایک ہی اہمیت کے حامل قرار پاتے ہیں اور معاشرتی برتری کا واحد معیار مادی مفادات کے حصول میں کامیابی قرار پاتا ہے۔

نمایندگی کا تصور:

یونان میں جمہوریت کا تصور ہر فرد کی براہ راست شرکت پر مبنی تھا لیکن جوں جوں ریاستیں وسیع ہوتی گئیں براہ راست شرکت کا عمل ناممکن ہوتا چلا گیا۔ اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ رائے دہندگان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے چند افراد کو چنیں جو ایک معین مدت کے بعد رائے دہندگان سے اپنی کارکردگی کا سر ٹیفکیٹ حاصل کرسکیں۔ اس ادارہ سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

1۔ رائے دہندگان کو اپنی اغراض کی بنیاد پر منتخب کرتے ہیں۔

2۔ نمایندگان بھی رائے دہندگان کی اغراض کو ہوا دیتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ رائے دہندگان کا اعتماد حاصل ہوسکے۔

3۔ کیونکہ رائے دہندگان اور نمایندگان کے تعلق کی واحد غرض ہوئی ہے اس لیے معاشرے میں وہ لوگ اوپر آنے لگے جو زیادہ مکار، زیادہ چالاک اور حرام خوری میں زیادہ طاق ہوتے ہیں۔

4۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ صلاح اور تقویٰ کی معاشرتی قانون سازی کا کام معاشرہ کے بدترین افراد کے ذمہ ہوگیا وہ کام جو خدا نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔

بیوروکریسی ٹینکوکریسی:

کیونکہ رائے دہندگی اور نمایندگی کے نتیجہ میں غرض ہی عمل کا محرک بن جاتی ہے اس لیے اقداری بحثیں غیرمتعلق ہوجاتی ہیں۔ اس طرح معاشرہ میں وہ لوگ بالادست ہوتے چلے جاتے ہیں جو اغراض کے حصول کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقہ پر انجام دے سکتے ہیں،ظاہر ہے اس کے نتیجہ میں بیوروکریسی اور ٹینکوکریسی مضبوط سے ہوتی چلی جاتی ہے۔

معاشرتی تفاوت:

غرض کی اولیت پر اجماع قائم ہونے کے نتیجہ میں سیاست بستی کا شکارہوجاتی ہے اقداری بحثوں کا سلسلہ کم سے کم ہوجاتا ہے اور ان مسائل سے دلچسپی صرف قیادت (elite) تک محدود ہوکر رہ جاتی ہے اور یہی تہذیب جمہوریت اور آزادی کا شعور رکھتے ہیں جبکہ عوام آزادی وغیرہ سے اغراض کے حصول کے علاوہ کوئی تعلق نہیں رکھ پاتے اور زیادہ سے زیادہ فوائد کا حصول اور نفس پرستی ہی معاشرے کے بڑے حصہ پر غالب آجاتی ہے۔

مقتدرین (Elite) اور عوام کے نقطۂ نگاہ سے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مقتدرین آزادی کے حصول اور استحکام کے عمومی تقاضوں سے باخبر ہوتے ہیں وہ نظام میں مجموعی طور پر خودغرضی کو عام کرنے کے لیے معاشرتی حکمت عملی تشکیل کرتے ہیں۔ عوام کو صرف اپنے ذاتی اغراض کے حصول سے دلچسپی ہوتی ہے۔ خودغرض معاشرہ کی تعمیر واستحکام سے وابستگی نہیں ہوتی۔ اس قسم کے معاشرہ کی بقا کے لیے عوام عموماً ذاتی قربانی کم کردیتے ہیں۔

ان چاروں اداروں کے نتیجہ میں جس قسم کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے وہ خودغرض شخصیت ہوتی ہے جس کو اپنے مادی نفع کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ بڑے بڑے اقداری مسائل کو گٹر اور سڑک اور گیس پائپ لائن کے نذر کرنے کو ایک تحسین آمیز رویہ خیال کرنے لگتے ہیں اور ایک ایسی شخصیت وجود میں آتی ہے جو اپنی نفس پرستی سے باہر نہیں نکل پاتی۔

اس قسم کے خودغرض اشخاص محبت کرنے کے اہل نہیں رہتے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہر جمہوری اور لبرل معاشرہ میں خاندانی نظام کی لامحالہ شکست وریخت ہے۔ خاندان محبت کا گہوارا ہے۔ یہاںتمام تعلقات ایثار، خودفراموشی اور احسان کی بنیاد پر قائم رکھے جاتے ہیں۔ جب لوگ خودغرض ہوجاتے ہیں اور انفرادی آزادی کو تحفظ اور فروغ دینے لگتے ہیں تو وہ ماں، بیوی، بچوں اور بزرگوں کو حق نہیں دے سکتے کہ ان کی انفرادی آزاد زندگی میں دخل اندازی کریں اور نہ ان کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خاندانی نظام کے تباہ ہونے کا سب سے المناک اثر عورت پر پڑتا ہے وہ اپنی نسوانیت سے محروم (Defeminise) ہوجاتی ہے اور مرد بن کر نوکری کرتی ہے ا کا کوئی دلی نہیں رہتا۔ وہ اپنے ”حقوق” مانگتی ہے اور معاشرہ ان ”حقوق” کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ عورت گھر سے باہر آجائے تو تربیت کا وہ پورا نظام مسمار ہوجاتا ہے، جس پر دین اسلام کی عمارت قائمج ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی جمہوری معاشرہ اسلامی اقدار کو فروغ نہیں دے سکتا۔ اسلام محبت کو عام کرتا ہے اور جمہوریت غرض کو۔ یہ دو ایسے اقداری نظام ہیں جو لازماً ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔

جمہوری عمل اور نظریہ میں تضاد:

جمہوری نظریہ کے بعد اور چار اہم جمہوری اداروں کی تشکیل اور عمل کا سرسری جائزہ لینے کے بعد ہمیں اس بات کو سمجھنے لینے میں کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے وہ کہ جمہوری نظریہ کے دعوؤں اور جمہوری عمل کے نتائج میں زمین وآسمان کا فرق ہے جس کو ہم ذیل میں مختصر اور تقابلاً واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔

1۔ جمہوری نظریے کا دعویٰ تھا کہ ہر انسان معیار خیروشر کے تعین میں ایک اہم کردار ادا کرے گا لیکن حقیقتاً لوگ صرف اپنی اغراض کے حصول میں لگے رہے اور دیگر اہم معاملات مقتدرین کے لیے چھوڑ دئیے گئے جیسے جیسے جمہوری عمل بڑھتا گیا بیوروکریسی میں اضافہ اور عوام کی اقداری معاملات سے لاتعلقی بڑھتی گئی۔ جس کے نتیجہ میں سیاست انتظام (administration) سے بدل گئی۔

2۔ جمہوری نظریہ کا یہ دعویٰ تھا کہ انسان پبلک عمل میں شریک ہوگا اور شہری اوصاف کو فروغ ملے گا اور لیکن عملاً یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی پرائیویٹ ہوتی چلی گئی اور صرف چند خاص لوگ (یعنی قیادت) منتخب ہوکر پبلک لائف میں دلچسپی لیتے ہیں۔

3۔ سیاست دو حصوں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔

1۔ اعلیٰ سیاست

2۔ ادنیٰ سیاست

اعلیٰ سیاست مسلسل سیاست کا نام ہے۔ عوام اعلیٰ سیاست سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور صرف اس اعلیٰ سیاست کو ایک محدود عرصے بعد جواز فراہم کرنے کا کام کرتے ہیںجبکہ جمہوری نظریہ کے مطابق جمہوری عمل میں شرکت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔

اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام اہم مسائل۔ مثلاً دستور کی تشریح قومی نظریہ کا فروغ خارجہ پالیسی ملکیت کے نظام کی تشکیل۔ صرف مقتدرین کے لیے دلچسپی کا باعث رہ جاتے ہیں اور ان معاملات میںمقتدرین جو فیصلہ کرتے ہیں عوام کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔

4۔ جوں جوں جمہوری عمل فروغ پاتا ہے۔ عوامی مسائل کی طرف مرکوز ہوتی چلی جاتی ہے اس سے بڑے بڑے ایشوز خارج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سیاست اغراض کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوری ثقافتی معاشرے قرار پاتے ہیں۔

؟؟؟؟ قیادت ثقافتی زندگی میں شرکت کے اہل رہ جاتے ہیں۔ صرف قیادت ثقافت اور تہذیب کے لیے رہنے کا جذبہ رکھتی ہے عوام میں یہ قابلیت کم سے کم چلی جاتی ہے۔

اس کے باوجود کہ قیادت elite میں شامل ہونے ؟؟؟؟؟ زیادہ سے زیادہ ہیں۔ قیادت elite کا عجم کم ہوتا چلا جاتا ہے۔

جس کی وجہ یہ ہے کہ لبرل اور جمہوری معاشرہ میں کے لیے جس اعلیٰ درجہ کی سفاکی خودغرضی مطلب اور مادی یکسوئی کی ضرورت ہے وہ انسان کی فطری ضرورت سے متصادم ہے۔ ایسے افراد جو مکمل اہمیت بقاء کی اختیار کرکے اپنی فطرت کو مکمل طو رپر مسخ کرکے لازماً بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

عوام نظام کی حمایت صرف افادی نقطۂ نظر سے ہوتے ہیں صرف قیادت elite کی سچی وفاداری ہوتی ہے۔

معاشرتی سیاسی مفکرین:

کلاسک جمہوری نظریہ اور عمل کی س دوئی نے خلف زمانہ کے سیاسی فلسفیوں نے کہا کہ تعلیم کے عام ہونے کے ساتھ یہ رجحان ختم ہوجائے گا۔ کچھ نے اسی قسم کے اور ٹونکے بتانے کی کوشش کی لیکن عمل نے یہ ثابت کیا کہ اس روئی سے کو٧ئی مفر نہیں اور یہ خلیج بننے کے برعکس وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جارہی ہے۔

اس سلسلہ میں کلاسک جمہوری طرز عمل کے برعکس ایک دوسرا طرز عمل ہے جسے ہم اثباتی سیاسی مفکرین کا طرزعمل کہتے ہں۔ اثباتی سیاسی مفکرین کلاسکی جمہوری مفکرین کی آورشوں اور غیرمتبدل اقدار کی باتوں کو لغوقرار دیتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کلیات کی جستجو عبث ہے۔ ہم صرف جزئیات کو جان سکتے ہیں اور انہیں تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ مکمل طور پر حذف کر دیتے ہیں اور صرف انسان کیا چاہتا ہے تک اپنے آپ کو محدود کرلیتے ہیں اس طرح وہ کلاسیکی جمہوری نظریہ کو رد کرکے اپنے آپ کو اس تضاد سے بچاتے ہیں اور جو نظریہ اور عمل میں پیدا ہوگیا تھا۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسان مطلبی، خودغرض، لالچی، اپنی اغراض میں گم ہے اور یکہ اسے اقدار سے کوئی غرض نہیں، پبلک لائف سے اکثریت کو کوئی لینا دینا نہیں وغیرہ۔ بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی کا فروغ ایک فطری چیز ہے۔

کلاسیکی اور موجودہ دور کے جمہوری مفکرین میں یہ فرق ہے کہ موخر الذکر کرنے جمہوریت کو ایک ایسے کردار کی تعمیر کا ذریعہ سمجھنا ترک کردیا ہے جو Slef Inteasted ہو Selfish نہ ہو اور اہل ہوکہ معاشرہ کے مجموعی اغراض کا تعین کرسکے۔ موجودہ جمہوری مفکرین اقرار کرتے ہیں کہ عوام میں یہ صفات جمہوری عمل کے ذریعہ پیدا نہیں کی جاسکتیں اور عوام لازماً selfish ہی رہیں گے۔ مقتدرین Self interested بنائے جاسکتے ہیں لیکن یہ فریضہ سیاسی عمل انجام نہیں دے سکتا بلکہ اس کے لیے ایک خاص تہذیبی کاوش کی ضرورت ہے جو مقتدرین میں خواہشاتی عقلیت (ratonality bounded by desire ) اور تسخیر کائنات کی لگن کو فروغ دے۔

تجزیہ:

جمہوری ادارے (رائے دہندگی نمایندگی بیوروکریسی اور معاشرتی تفاوت) جیسا کہ ہم نے تفصیل سے دیکھا ہے، ایک خاص قسم کی شخصیت کو پروان چڑھاتے ہیںاس شخصیت کے بنیادی خدوخال غرض مندی، نفس پرستی اور عکس پروری ہیں۔جمہوری اداروں کی ساخت اور خاص قسم کی شخصیت کا یہ تعلق اگر واضح ہوچکا ہے تو ہمیں اسے سمجھنا چاہیے کہ کون سے ادارے لازماً اس شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ کون سے کلی طور پر اور کون سے جزوی طور پر، جو ادارے کلی طور پر یا جزوی ور پر اس شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں۔ ان کو ہمیں یاتو رد کرنا ہوگا اور وہ وقتی طور پر جدوجہد کے لیے ناگزیر ہیں تو ان کے اثرات کو زائل کرنے کے طریقے سوچنے ہوںگے۔

ہم جس شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کا بنیادی محرک محبت ہے۔ خدا سے محبت جو عبادت ہے بندوں سے محبت جو رفاقت ہے اور کائنات سے محبت جو خلافت ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو غرض کی غلام نہیں ہے بلکہ شہادت کی جستجوئے مسلسل کے ذریعہ فنا کا مقام حاصل کرنے کی متمنی ہے تاکہ وہ اللہ سے راضی ہوجائے اور اللہ ان سے راضی ہوجائے۔ ہماری سیاسی جدوجہد کا مقسد گرض یا نفرت نہیں ہے بلکہ محبت کی جستجو اور اس کو عام کرنا ہے تاکہ لوگ جہنم سے بچ سکیں اور جنت کو حاصل کرسکیں۔ ہماری جمہوریت پر تنقید یہ ہے کہ وہ انسان کے باطن کو مسخ کرتی ہے وہ حقیقت اور نفس کے درمیان پردہ ڈالتی ہے انسان کو نفس اور غرض کا بندہ بناتی ہے اور جبکہ ہم اسے خدائے واحد وقہار اور قیوم کا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ بحیثیت اسلامی انقلابی ہم اس باطل نظام کو تہ وبالا اور نسیت ونابود کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں کسی اصلاح کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اس شجر یسشہ کو یخ بن سے اکھاڑنا چاہتے ہیں۔

یہ لازماً ایک تدریجی عمل ہے۔ اس وقت ہم میں یہ قوت نہیں کہ جمہوری عمل کو اس طرح رد کریں کہ وہ کمزور ہو اور اسلامی انقلابی معاشرتی قوت میں اضاسفہ ہو۔ جمہوری عمل کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا پڑے گی کہ جمہوری نظام کی ان اجزائے ترکیبی کی نشاندہی کرنا پڑے گی کہ جمہوری نظام کی ان اجزائے ترکیبی کی فروغ میں حائل نہ ہوں یا مجو معاشرتی نقسان ان ادروں کے کام سے رونما ہواس کا دوسرے طریقوں سے سدباب کیا جاسکے۔ اس نوعیت کے اداروں کو اسلامی انقلابی جدوجہد میں اس طرح ضم کرنے کی سعی کرنی چاہیے کہ جمہوری نظام کلیتاً کمزور پڑے اور بالآخر منتشر اور نابود ہوجائے۔